展會觀察 | 請問您掉的是這把金鋸子,還是這把銀鋸子?

發布時間:2019-11-03

圖/建博會現場展示的木工工具

2019年第三屆上海國際建筑遺產保護與修復博覽會已經落下帷幕,主題“?齊心遺產保護,協力社會發展?”已經唯一一句口號,兩年一屆的既既有遺產保護領域本身的新特點,新趨勢,也展現了遺產保護更多地與社會發展同步,與公眾更多親密接觸。文保從業者,文化遺產愛好者,社會公眾在這三天的展覽上都看到了什么?請看今天來自清源文化遺產的分享。

文博從業者眼中的2019上海建博會

聚焦德國館

今年的德國館是全場的一大焦點,有遺產保護學術機構Hochschule Anhalt,專攻修復材料的Kalk Concept和Strotmann&Partner,科技保護的Lupo3D和Fokus GmbH萊比錫,文化旅游方面的萊比錫旅游和市場營銷等等。KalkConcept帶來的基于白石灰水合物為基礎的新產品,有著極強的耐候性,用于古建修復和生態建筑。 Lupo3D公司帶來的LupoScan點云數據處理軟件,完善了很多激光掃描數據和其他點云數據提取處理的問題(如計算法向量和聚集圖像,數據彩色化,與BIM模型自動比較等)和等)。

對于剛過去的2018年歐洲文化遺產年,德國的加入方還和觀眾們交流了如何向大眾培育文化關注認知,以及歐盟在文化保護,數字化,基礎設施,研究與技能開發等方面做出的貢獻工作。

圖/德國館專區攝影:陳凱

圖/ LupoScan點云數據處理軟件攝影:陳凱

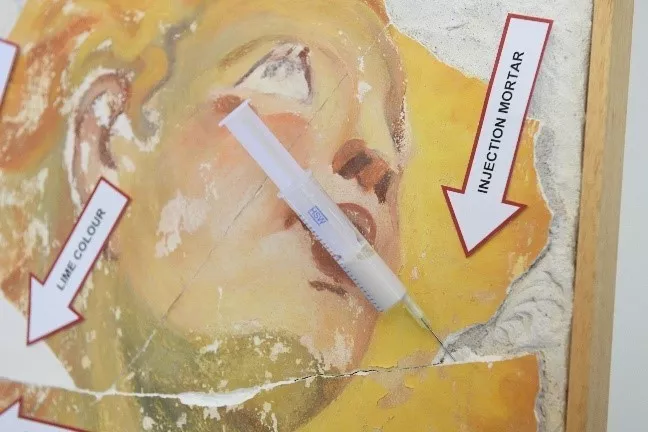

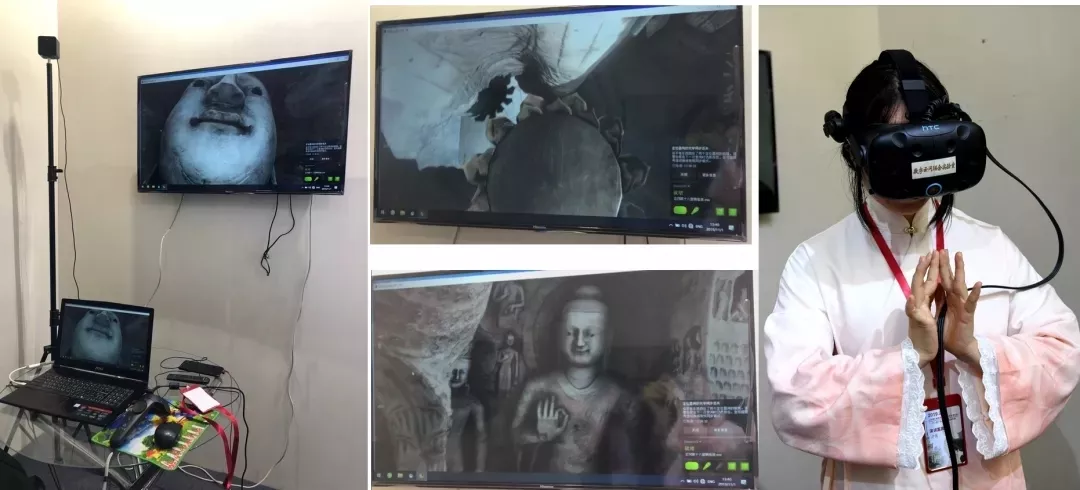

圖/ Kalk概念碳化壁畫修復的環保材料

縱覽三屆建筑遺產保護博覽會,數字化技術在文化遺產保護行業的擴展程度越來約高,文物本體及環境的信息記錄,監測,保護工作,遺產的研究,闡釋展示工作,處處都體現科技對行業各方面的強力支持。中國古跡遺址保護協會石窟專業委員會理事單位敦煌研究院,云岡石窟研究院,龍門石窟研究院,天龍山文物保管所,鞏縣石窟,皇澤寺博物館,安陽靈泉寺,小南海石窟等機構共同打造的石窟展區,除展示場所石窟石窟文物保護工作亮點外,還全面展示了數字化技術在石窟保護中的應用。

面對數字化在遺產領域的全面應用,數據的更新和積累速度與日俱增,中國文物信息咨詢中心(國家文物局數據中心),萬達信息等又帶來了應對海量大數據處理的解決思路和方法。萬達信息向遺產保護行業介紹了多種大數據處理方向和應用指南,如文物全流程保護信息分類組織分類,信息多維標引技術研究,數字化多元繼承展示,5G,人工智能與文物檢測,文物保護工程質量監管平臺建立,博物館大數據中心等板塊。

初步文物安全

近幾年來,全球多場火災對文物帶來的毀滅性傷害,引發了各界對文物消防安全的聚焦。另外更為密集而強化的常規化檢查外,上海鹽巴信息科技介紹了智能用電安全與高級監控公共云平臺,其融合了物聯網通信技術和云平臺大數據技術,涵蓋實時用電安全(電氣火災隱患)數據監控和實時數據采集系統等多功能模塊,用電線傳輸而非無線信號,為文物消防工作提供了全新的技術支持。

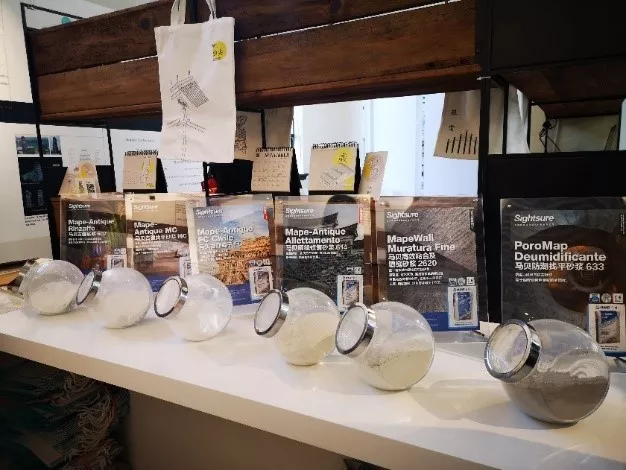

材料工藝與工匠精神

意大利馬貝公司展示了其修復產品系列和內部多個歷史建筑修復工程的應用案例。值得一提的是,在本次論壇舉辦的“ 2019年不可移動文物修復技能邀請賽”中,工匠們操作過程,使用的正是馬貝帶來的填縫修補砂漿和高效粘合及填縫砂漿(用于殘損清水附加修復),以及木質保護油(用于古建筑木構件修復)。博覽會期間,還舉辦了“意同中西-修復的材料和工法”專題研討會。

圖/馬貝建筑修復產品系列,本次展覽推出了各類木結構和墻體修補及加固材料,

甚至還有清潔和預防街頭肆意涂鴉的材料。

圖/ 2019年不可移動文物修復技能邀請賽賽之工藝現場實操(左圖為工匠修復實操,右圖為成果展示)

圖/ 2019年不可移動文物修復技能邀請賽之古建筑木構件修復工藝現場實操

說到工匠精神,針對未來的潛力股們,上海燊榕古建保護研究中心組織了青年古建筑修復體驗坊,動手體驗古建木隔扇,牛腿/雀替等的制作。

此外,上海視覺藝術學院師生們在公眾體驗坊帶大家體驗了可移動文物的修復,如陶瓷修復,書畫修復,油畫修復以及文物檢測等。

圖/書畫修復現場互動拍攝:郭語涵

攝影師眼中的2019上海建博會

陳凱建筑師,攝影師

這個三分鐘的Vlog是我以一個普通愛好者的視角拍攝。在外部看來,文化遺產保護是一個高大上的行業,但實際上卻是非常接地氣,甚至有些“土”,做考古的需要“挖土”,做修繕的需要“和土”,做調查,規劃的需要四處奔波“吃土”,做石窟保護的更是天天和巖土打交道。

短片可能不能盡顯為期三天的公告所有內容,我也只是希望看過的朋友能夠了解到這個行業的冰山一角,以及在種種“光鮮”背后默默扎根,默默付出的那些人和他們為這個國家和民族堅守的共同記憶。

-陳凱

文博愛好者眼中的2019上海建博會

顧蕓培 ?95萌后妹子曾就讀于農歷人民大學美術學專業倫敦狀語從句:大學學院文化遺產研究專業,正拿著青銅小

鋸子在文保進階之路上向前邁進,并希望文化遺產能夠以親切有趣的姿態融入更多人的生活。

要說我最初認識的修復大師,大概是我的外公。

作為與共和國同齡的那一輩人,外公一直奉行著“新三年,舊三年,縫縫補補又三年”的優良傳統。家里的物件變舊了,用壞了,他經常割舍不下。過去,家里的桌子凳子要是開始吱嘎作響,外公就會拿出沉睡在倉庫的工具開始修修補補。他的手藝雖然沒有精湛到“以舊換新”,卻也可以讓這些老伙計們多在職位上上留守一陣子。

許多年過去了,我已經記不清外公到底修過些什么,卻仍然記得他那把鋸條有些扭轉,手柄磨到發亮的鋸子。令人意外的是,今天我在建博會又見到了當年外公共過的老式木工工具,還有文物修復展示,VR體驗,文創周邊和手作模型,下面就通過照片來了解一下吧!

今天同行的小伙伴告訴我,似乎對鋸子的掌握程度可以切割一名木工的好壞。優秀木工鋸出的切面平整光潔,甚至可以實際上,除了木質文物以外,在作為許多古建筑修復過程中,工人們的技術水平和修繕經驗對最后的修復效果起到了至關重要的作用。

圖/參加“不可移動文物修復技能邀請賽”的木工師傅正在鋸木料,用的就是外公以前用過的老式鋸子。

圖/另一位木工師傅在量尺寸,同款的大個子紅色木工鉛筆相信有很多人都見過。

圖/這位師傅用帥氣的坐姿和恍若洞穿了每個木質部細胞的眼神俘獲了我的心。

圖/“不可移動文物修復技能邀請賽”還包括了臨時修復比賽拍攝:陳凱

? 這還是我曾經認識的VR嗎?

建博會現場最大的亮點之一就是各種將高科技,古建修復和展示相結合的互動游戲了。雖然過去我也在一些地方體驗過VR設備,但不得不感嘆今天這些互動體驗的無論在畫質,互動形式,展現手法上,相較過去又有了很大飛躍。

圖/位于“石窟綜合展區”的VR互動游戲里,玩家的腳下會出現一盞蓮花座電梯。

只要結一個手印,你就可以在窟內自由升降,甚至可以與高清佛頭面對面。

圖/還原了山西太原趙卿墓發掘現場的VR互動游戲。玩家放置墓葬中的青銅器后,設備會展示相關介紹,

甚至還有土層分析。該墓葬引入被回填,其中的青銅器也都放置于博物館中,但是VR技術提供了一個令人著迷的衣服的原真場景。

圖/利用VR制作的明代局部場景復原。有趣的是,為了采集到更完整的圖像,

本身里的最高防護欄桿被臨時拆除,因此VR中還能看見欄桿拆除后留下的一些小坑。

圖/ VR展示的洞穴內造像在經過藍光照耀后甚至將會翩翩起舞。

?

?

圖/一個互動性很強的“拼斗拱” VR小游戲。玩家需要根據場景中的藍色圖像,逐一將斗拱的各個部件連接起來。

文物“萌化”,還能帶回家?

博物館周邊文創產品一直是內部的景點。許多文物甚至未見其真身,可能也早早加入了大家的某寶購物車。本次建博會上,各家文保單位或機構都布置了自家最得意的周邊產品,琳瑯滿目,風格各異。雙十一還沒有到,我就已經捂不住自己的錢包了。

圖/根據瀘州博物館“麒麟溫酒器”制作的小麒麟

圖/中國文化遺產研究院出版的《時間的禮物》,以“畫給孩子的世界文化遺產”為主題,

用可愛的動漫向小朋友和大朋友們講述歷史故事。

圖/活動嘉賓特供的帆布袋。靈感來源自法源寺慵懶的貓咪

圖/設計感非常強的北京中高層周邊

圖/自貢恐龍博物館現場的恐龍玩偶周邊

手作及模型愛好者們似乎十分愉悅?

各位手作愛好者們是否經常遇到“眼睛學會了,可是我的手還沒學會”的情況呢?建博會現場還請到了來自五湖四海,身懷絕技的工匠師傅們,用充滿活力親切感的另外,這里還能找到各種制作精美的模型,小尺寸的能夠被捧在手心,大尺寸的可能得好幾分鐘才繞一圈!

圖/精致光滑的榫卯結構模型

圖/在木工師傅的指導下拆卸解拼裝楔形釘釘模型。楔形釘經常被用在圈椅扶手連接處。

圖/故宮博物院展區的畫師正在現場演示“瀝粉堆金”的繪畫手法

圖/超重磅的云岡石窟七立佛復制品,是以原比例進行制作的。拍攝:郭語涵

圖/用金絲楠木制作的佛光寺東大殿1:20模型,做工非常精細,還散發著楠木特有的幽香。

模型內部貼心安裝了小鏡子,可以全方位展示模型內部。拍攝:陳凱

圖/在2018年被納入“中國鋼結構金獎”的周口店猿人洞遺址保護工程模型。

作為沙盤愛好者,只能隔著著玻璃用眼神愛撫一下了。拍攝:顧蕓培

這次建博會現場有來自規劃,建筑,修復,數據采集,可視化等多個間隔的文保工人們。雖然大家的業務有所不同,卻都擁有對文物對最淳樸樸而赤誠的熱愛。

“這位文保工作者,請問您掉的是這把金鋸子,還是這把銀鋸子呢?”

“都不是。是那把看上去普普通通的,卻已經修了過多東西的,常隨我身的鐵鋸子呀。”

無獎競猜扭轉

終于到了喜聞樂見的無獎競猜中斷啦!

以下插圖展示的都是什么呢?

查看答案

查看答案

查看答案

查看答案

作者:清源文化遺產郭語涵,陳凱,顧蕓培

更多博覽會現場地形請繼續關注HPI國際建筑遺產保護博覽會,我們將在第一時間與您分享精彩內容!