世界文化遺產地及老城區的保護與管理研討交流會于滬召開

發布時間:2018-10-18

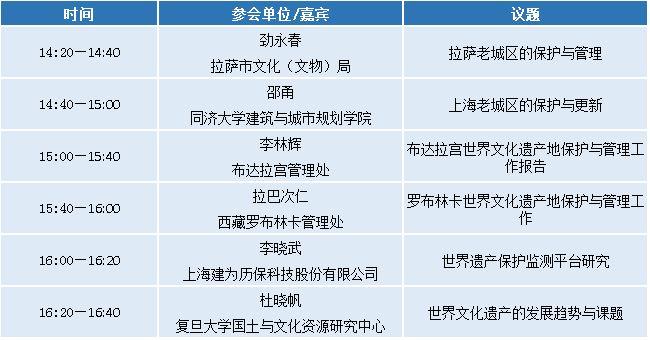

2018年10月17日,由西藏自治區文物局和復旦大學國土與文化資源研究中心共同主辦的“世界文化遺產地及老城區的保護與管理研討交流會”于復旦大學(邯鄲校區)逸夫樓2號會議室召開。復旦、同濟等高校及上海社會各界五十余人參加了會議。建為歷保作為協辦單位為研討會的舉辦提供了大力支持。

17日上午,西藏自治區文物局一行考察了我司正在進行修繕施工的案例現場-“舊上海特別市政府”(上海市體育學院綠瓦大樓),對貫穿修繕過程的文物價值研究、修繕工藝給出了高度評價;下午,公司物聯網事業部總監李曉武受邀以“世界遺產保護監測平臺研究”為議題作了學術報告。

?

?

?

?

考察綠瓦大樓修繕施工現場

考察人員合影

17日下午,會議圍繞世界文化遺產地及老城區的保護與管理主題進行。文化遺產管理是一個對各種不同的訴求都能予以處理的、既專業又系統化的過程,通常涉及到法律保障、管理體系、保護展示、遺產監測、研究傳播等五個方面的建設。我國文化遺產的管理實踐正處于發展階段,各遺產地面臨的機遇與挑戰既有普遍性,又有獨特性。

為了加強西藏與其他地區文化遺產保護管理工作的交流與合作,提升遺產地社會與經濟可持續發展能力,探索具有我國特色的高質量保護管理道路,會議就西藏地區世界文化遺產布達拉宮、大昭寺、羅布林卡及拉薩和上海老城區的保護與管理進行探討。

?

?

會議現場

拉薩老城區的保護與管理——勁永春

拉薩是一座具有一千三百多年歷史的古城,也是西藏政治、經濟、文化的中心。拉薩城是1982年國務院首批公布的歷史文化名城之一,世界文化遺產布達拉宮歷史建筑群(布達拉宮、大昭寺及羅布林卡)處于城市的中心。布達拉宮東南不到3公里坐落著著名的大昭寺,圍繞大昭寺形成的街道被稱為八廓街,藏語為“中圈”的意思。八廓街不僅集中了最具特色的藏式建筑,也蘊涵最有特色的藏傳佛教文化和西藏民俗,于2009年被評為歷史文化名街,是老城區的中心。大昭寺已經列入布達拉宮建筑群的擴展項目,2014年開始,自治區政府高度重視,以老城區作為本體進行的申遺工作正在進行中。

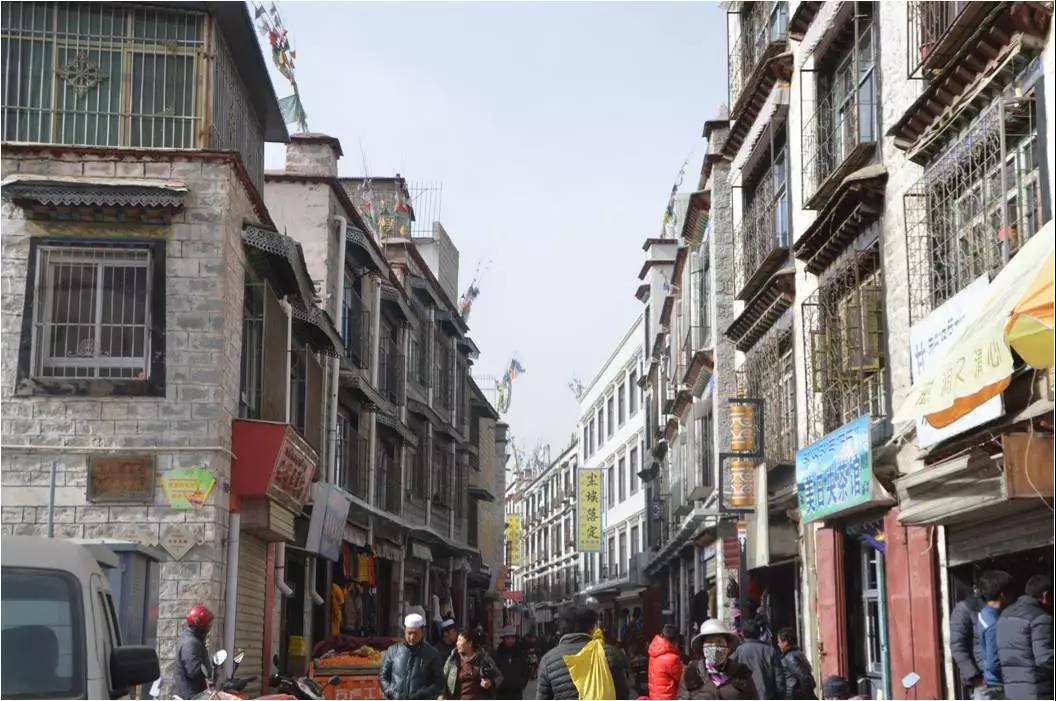

拉薩城的第一條街道就是八廓街,城區是在八廓街基礎上發展起來的。老城區的范圍以八廓街歷史街區為核心,包括林廓東路以西、朵森格路以東、江蘇路以北、林廓北路以南的區域,總面積約1.33平方公里,常住人口達8萬人。老城區是全市歷史文化遺產最為集中的區域。現有世界文化遺產點1處,全國重點文物保護單位8處,自治區級文物保護單位10處,市級文物保護單位51處。涉及48項非物質文化遺產48項,其中國家級非物質文化遺產10項。老城區的保護不僅保護構成歷史風貌的文物古跡、歷史建筑,也保護其他元素,如街道、院墻、古樹等,還要保存活態傳承的民族風俗和傳統技藝,如藏歷新年的習俗、燃燈節及唐卡制作技術等。

位于老城區核心區域的八廓街中心的大昭寺

老城區集中反映了西藏政治、經濟、社會、文化發展的歷史脈絡。八廓街最古老的建筑建于吐蕃時期(唐代),這一時期形成了大昭寺等建筑的初步建筑格局、八廓街的雛形以及拉薩城的基本輪廓和面貌。隨著大昭寺藏傳佛教圣地地位的奠定,西藏政教合一政治制度的形成,八廓街道進一步發展,成為圍繞大昭寺的轉經道,被稱為“圣路”,周邊則修建了大量家族式院落建筑。如今,八廓街已經發展成為有120余家經營藏式手工藝品,集宗教街、觀光街、民俗街、商業街和文化街為一體的街道。

?

?

八廓街上的全國重點文物保護單位沖賽康(駐藏大臣衙門舊址)

八廓街充分考慮人文景觀與自然的協調性。建筑平面不追求嚴格的軸線對稱,而是依據傳統布局和需要自由構圖;建筑多為庭院式平面布局,以二三層的外擴式建筑為主;建筑材料主要是土木石結構。墻體外側有明顯的收分,有良好的保溫性能;屋面采用西藏傳統的阿嘎土構筑。

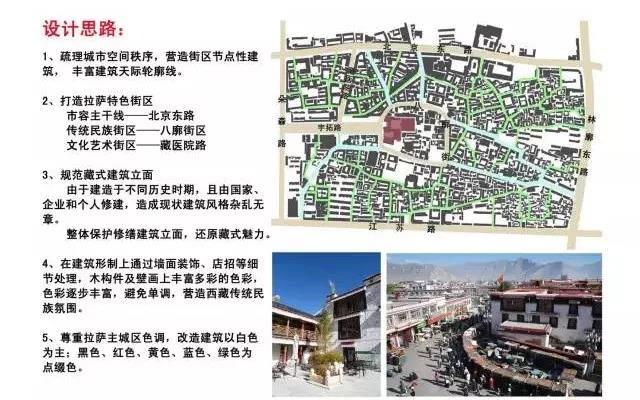

老城區設計思路

自上世紀70年代開始,按照“修舊如舊,保持原貌”的原則,拉薩市對八廓街20余處傳統建筑進行了特殊的維修改造:對具有重要歷史價值的建筑,嚴格按照原有的形式,采用傳統的工藝、材料進行維修;其他民居則保持外觀風貌不變,內部進行改造,以滿足居民生活的需要。同時,局部更新街道路面,控制街面商販數量,保持街道民族特色和交通順暢。2012年,拉薩市政府批準設立了專門保護老城區的八廓古城管委會,并投資17億元進行老城區保護工程。2013年10月,拉薩市人大常委會公布了《拉薩老城區保護條例》、《拉薩老城區市政市容維護管理實施意見》。八廓街的保護利用一直堅持政府主導、多方籌資。一是規劃保護,合理分區,實行“東延西擴,跨河發展”的發展戰略。第二是合理規劃人流,減輕保護壓力。計劃減少居住用房,增加展示文化、休閑旅游的空間。第三是控制商業規模,防止過度開發,將部分商戶搬遷至八廓商城。第四是增設服務設施,提升服務水平。

?

?

電線線路改造前后的東孜蘇一巷

八廓商城

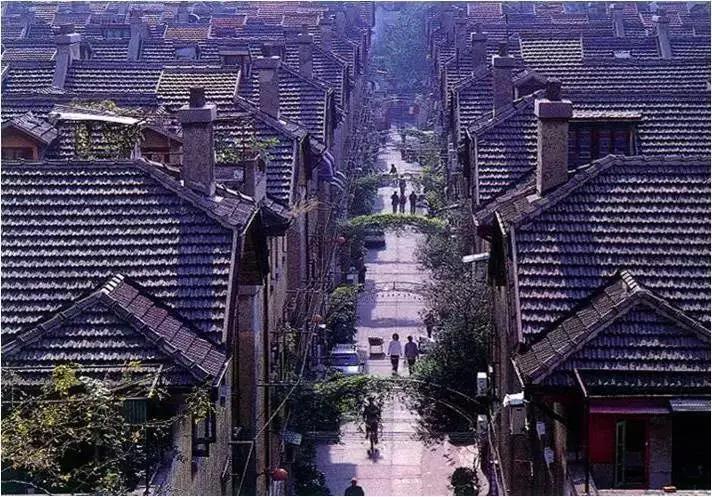

上海的建筑與城市遺產保護——邵甬

上海100年的發展是租界不斷擴張的過程,也是各種外界因素和力量介入的過程,因此,在上海留下了極其豐富的建筑遺產和風格。在所有建筑風格里什么最能代表上海?在大多數上海人眼中,或許不是外灘,而是普通上海人居住的里弄(就連2010年世博會上海館入口也選擇了石庫門里弄的形式)。里弄建筑是西方聯排式、獨立式住宅的建筑思想和江南地區的廳堂式建筑結合的一個產物。這反映了地方文化自信和文化認同感的提升。另一方面,上海長期作為中國的一個工業基地,也留下了大量的工業遺產和現代建筑遺產,當時全世界時興的建筑在上海都可以見到。這些物質留存都很好地反映了每一個歷史時期,上海在內外動力作用下形成的城市特點。

?

?

上海典型的城市遺產

上海中心城區在20世紀90年代經歷了一場拆舊屋、建新宅的行動,建筑與城市遺產遭到了大面積的破壞。當時建筑保護的聲音非常弱小,相關機制和政策也不完善。之后政府及相關部門意識到保護的重要性,采取了一系列保護方面的措施:

1.上海市在1986年被評為國家歷史文化名城。1997年的《上海市歷史文化名城保護規劃》中劃定了中心城區11處歷史文化風貌保護區以及郊區的4個歷史文化名鎮。

2.1991年的《優秀近代建筑保護管理辦法》規定了辦公建筑、商業建筑、娛樂建筑、公共建筑、居住建筑、工業建筑等的保護管理要求。

3.頒布《關于本市歷史建筑與街區保護改造試點的實施意見》以及2002年的《上海市歷史文化風貌區和優秀歷史建筑保護條例》。

4.2003年劃定上海市中心城區12片歷史文化風貌區 ,2005年劃定了上海市浦東新區和郊區歷史文化風貌區。

5.2004年通過《關于進一步加強本市歷史文化風貌區和優秀歷史建筑保護的通知》建立最嚴格的保護制度和最完善的保護管理體系。

6.編制嚴格的《上海歷史文化風貌區保護規劃》。通過這一系列的條例和規劃內容,上海市中心區及外圍的歷史建筑和文化風貌都得到了很好的保存。

以衡山路——復興路歷史文化風貌區為例,這是上海中心城區優秀歷史建筑數量最多、規模最大的風貌區。它包括風格各異、富有特色、多種類型的花園住宅、新式里弄、公寓和公共建筑。這里的街道尺度宜人,歷史人文匯萃,綠化覆蓋率高,環境優美,集中反映了法租界近代居住和公共活動形態特征。《衡山路——復興路歷史文化風貌區保護規劃》提到,保護要素包括建筑、空間、肌理、環境以及其他要素,而新建筑則要控制高度、密度、建筑退界等。徐匯區的道路風貌改造中考慮了多種因素,思南公館、田子坊再生與改造之后,逐漸成為一種文化地標。相關的漫畫讀本則是風貌保護宣傳的有效方式。

思南路花園住宅

風貌保護宣傳——漫畫讀本

上海市區內各類型建筑的保護工作,是一個保護對象不斷明確、規劃編制逐步深入、保護管理更加規范、保護與活化并重(平衡商業利益與公共利益)的不斷探索和拓展的過程。

布達拉宮世界文化遺產地保護與管理工作報告——李林輝

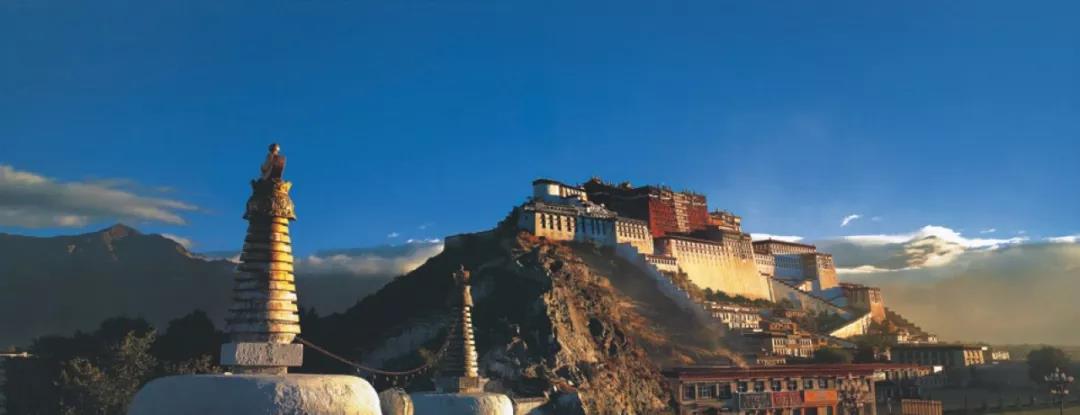

布達拉宮始建于唐代,最初為吐蕃王朝贊普松贊干布為迎娶尺尊公主和文成公主而修建。清朝以后成為歷代達賴喇嘛的“冬宮”,既是居所,也是舉行重大宗教儀式和日常辦公的地方。如今唐代建筑僅保留兩處(法王洞和圣觀音殿),其余大部分建筑都是在五世達賴喇嘛時“政教合一”以后重新修建的,白宮、紅宮的范圍也有所擴大。此后歷代達賴又相繼擴建,形成布達拉宮如今的規模。布達拉宮核心保護地帶以圍墻為界,整個占地面積是四十萬平方米。

布達拉宮

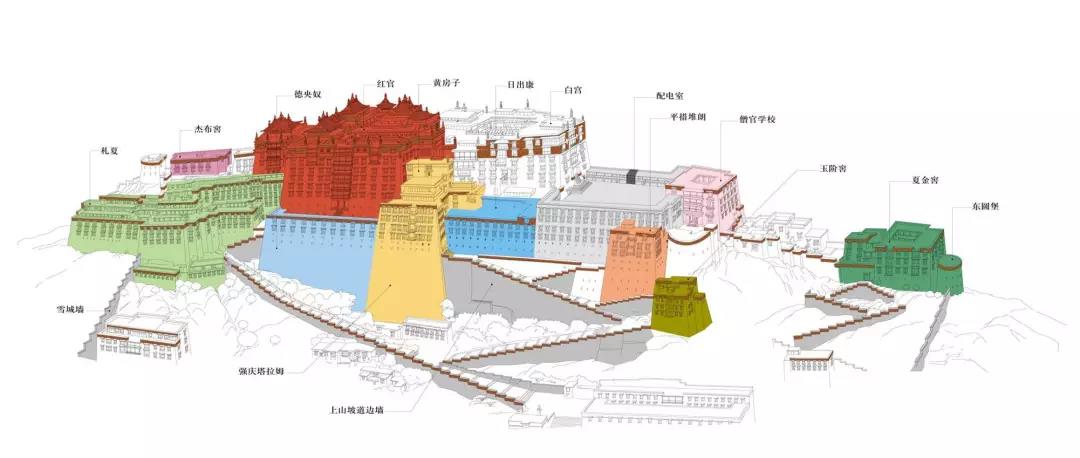

布達拉宮建筑的分布

布達拉宮配有一支60人左右的維修隊伍,負責建筑本身的日常修復和維護。2008年,中央財政投入了約3800萬資金用于宮殿的金頂修繕和鎏金工作,現在已基本完工;在日常維護工作方面,以德陽夏廣場為例,布達拉宮采用“U“字型與“回”字形隊伍進行游客疏導。

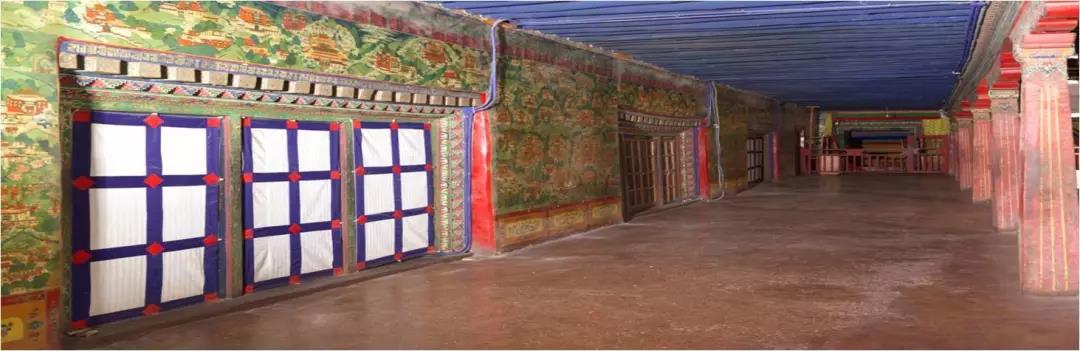

其中比較特別的是布達拉宮傳統的地面由“阿嘎土”,阿嘎土,是西藏藏式古建筑屋頂和地面普遍采用的傳統材料,將碎石、泥土和水混合后鋪于地面或屋頂,再以人工反復夯打,一平方米地面需要7天才能完成。夯制出來的阿嘎土地面美觀光潔,又具有濃郁的民族特色。但是,阿嘎土的抗水性能差,極易受到雨水侵蝕導致剝落,這也是藏式古建筑致命的弱點。

阿嘎土地面

布達拉宮館藏文物可以分為以下五類:

1.反映中央政府與西藏地方關系的文物,如康熙皇帝的藏漢滿蒙文的“長生祿位”。

2.體現文化交融的來自印度、尼泊爾和西藏本地的一批館藏精美造像。如鎮館之寶十二座觀音等身像。

3.價值極高的、用3721公斤黃金制作成的五世達賴喇嘛靈塔。

4.豐富的典籍文獻四萬多部。其中,布達拉宮的貝葉經收藏是全球藏量最大的,共有460部三萬多頁。

5.精美的唐卡兩萬六千多幅,以及反映吐蕃時期和歷代喇嘛的壁畫。

五世達賴喇嘛靈塔

館藏文物精品——唐卡

布達拉宮經歷過兩次重大的維修工程。第一次維修工程(1989-1994)是建國后影響最大,范圍最廣、工程難度最復雜的文物搶修性保護工程,也是建國以來我國文保事業投入資金最多,國家領導層面最關切的修復工程,包括整體結構的修繕、木構件損壞及生物侵蝕、墻體壁畫修復等多項內容;第二次維修工程始于2002年6月26日,于2009年8月23日竣工,歷時7年之久。期間中央先后投入資金2億多元,項目共8大項64個子項目。

新時期布達拉宮的科技保護,包括2007年的布達拉宮木構件安全性結構監測第一期,2013年的防腐防蟲工作,2015年至2017年開展的布達拉宮雷電災害防御基礎研究及雷電預警平臺建設,2016年的布達拉宮建筑三維精準測繪及建模,布達拉宮全景導覽(VR),2016年起的消防、安防提升項目以及2016年的大小環境監測。

布達拉宮三維精準測繪及建模

新時期,布達拉宮的相關工作圍繞“科學化保護,精細化管理”展開——包括與北京交通大學合作的人流量監測系統,用于嚴格控制參觀人數。游客參觀仍嚴格實行限流和預約制。經測量,20分鐘內進入270人較合適,目前,布達拉宮將一天的參觀游客人數限制在5000人。接下來還將對雷電檢測預警系統進行進一步的探索。

新時代世界文化遺產保護的西藏視角—以雪頓節辦節新模式為例——拉巴次仁

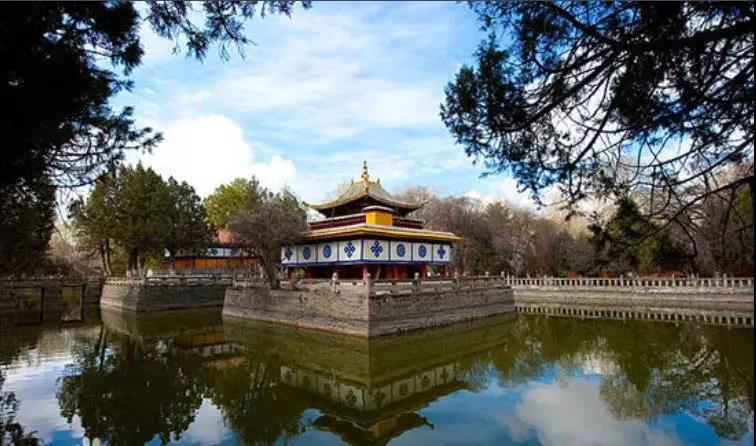

羅布林卡是西藏集人文景觀和自然景觀于一體的世界文化遺產。藏語中羅布林卡是“寶貝園林”的意思。它是西藏的頤和園,也是歷代達賴喇嘛的夏宮,不僅用于消夏避暑,也是行政工作的重要場所。

羅布林卡

羅布林卡位于布達拉宮西側,從修建到現在有260多年的歷史,是駐藏大臣為七世達賴喇嘛所修,現在是老百姓和信徒們休閑的好去處。

羅布林卡建在拉薩河邊,過去是各種植被生長的地方。這里不僅有歷史悠久的文化建筑,而且有各種植被和動物,是一個人文和自然景觀集合的文化遺產。

羅布林卡的雪頓節是管理中的重點工作。雪頓,是藏語“酸奶盛宴”的音譯,“雪”是酸奶的意思、“頓”是“盛宴”的意思。春末夏初,萬物復蘇,為避免僧侶外出踩殺蟲蟻,宗喀巴大師立下“禁期”,此間僧侶不得外出,留寺安居靜修。開禁之日,寺院曬佛祈福,眾僧方可出寺下山。世俗百姓都準備酸奶,表演藏戲,舉行盛大的郊游野宴,雪頓節自此而來,所以又叫“藏戲節”。

過去羅布林卡里面管理不嚴格,很多商戶、小販在雪頓節期間,肆意銷售啤酒、燒烤、快餐、飲料、零食、玩具等商品,導致羅布林卡垃圾遍地,嚴重影響了羅布林卡的環境和其作為旅游目的地和世界文化遺產的莊嚴形象。

?

?

遍布攤販的羅布林卡

2016年開始,羅布林卡全面推行“禁止商業活動、禁止車輛通行、禁止搭建帳篷”的改革舉措和一系列保障措施,比如:及時成立領導小組,先后組織八次《雪頓節總體方案》和《雪頓節期間處置突發事件應急預案》的修改完善,在人流量較大的重點區域加裝安全柵欄,增加工作人員,設立了安全警示牌,嚴防發生突發事件;并聘請了專業環衛公司承擔雪頓節期間的環衛保潔和垃圾清運,解決臟亂差的問題。

羅布林卡雪頓節辦節新模式效果極佳:整頓后,羅布林卡的治安環境變好了,生態也變好了,古建筑安全了,商業味道淡了,居民們可以隨意坐在地上享受節日時光。

?

?

推行改革措施后的羅布林卡 環境優美 游人如織

通過這些工作,我們總結了一句話:犧牲經濟利益,換取文化遺產的長遠保護,是一條正確的道路。從這個意義上講,羅布林卡管理處的膽識和決心是可嘉的,是一次成功的改革。歡迎大家來羅布林卡來參觀游覽。

世界遺產保護監測平臺研究——李曉武

文化遺產是我們全人類共同的財富,在對文化遺產的保護中,監測是必不可少的一個環節。中國的遺產保護相關部門制定了很多管理辦法和準則,為我現在的世界遺產監測建立了基本目標。現在一些最基本的檢測類型和方法主要有反應性監測、定期監測、遠程實時監測和日常性巡查等。

目前中國世界文化遺產監測預警平臺有了很大的發展,但同時也存在一些問題,比如側重在管理制度上的監測,對遺產本體核心病害的監測應用不夠;以人工數據采集為主,智能化實時采集技術應用不夠;沒有對相關風險全面納入和建立風險評估體系等。

因此,我們對新一代平臺的構想,一是利用現在的人工智能、大數據分析等先進的手段可以改進監測預警平臺。第二是督促我們以后建立起科學的風險監測評估體系、可視化的數據展示預警體系和科學的輔助決策體系。第三,新一代世界文化遺產監測預警平臺功能架構應該由兩部分構成,一是文化遺產資源體系,包括文化遺產基礎信息數據庫、文化遺產檔案數字化管理系統和專家智庫。二是遺產安全管理體系。包括世界文化遺產監測系統、文化遺產安全監測評估系統、文物巡檢管理系統和文物安全中心的建設四個部分。

大理崇圣寺三塔監測

公司現在做的“文物云”是什么呢?就是利用互聯網、移動互聯網、物聯網、3S、大數據、云計算、人工智能等主流技術;結合考古學、古代建筑學、文物保護學、建筑結構學、材料學、圖像識別學、環境學等學科,實現文物的互聯互通,解決文物安全、管理、展示、利用等方面的需求。它包括監測預警平臺、文物檔案平臺、工作管理平臺、信息分享平臺。

以下是文物云應用的一些案例,包括大理崇圣寺三塔、湖南省岳陽樓和慈氏塔的監測等。

湖南省岳陽樓和慈氏塔的監測

世界文化遺產的發展趨勢與課題——杜曉帆

“謝謝大家能夠來聽我們的研討會,我認為中國可能是最關注世界遺產的國家,但是我們對世界遺產不要走入一個誤區——就是不要把“世界遺產”看作是咱們國家最高等級的文化遺產。在我們中國,最高等級的其實是全國重點文物保護單位,我們應該有這樣的一個意識。中國當年在不是很了解世界遺產的情況下選擇加入世界遺產,所以在很多情況下我們的評選是比較被動的。這不是說我們要脫離這種關系,只是不要過度地將世界遺產的地位夸大。我建議大家多多思考世界遺產與中國文化遺產的關系,我們國家文化遺產保護和中國的管理體系之間有些什么聯系?我們應該對世界遺產的規則,對中國自己的體系有自己的思考。

當然,這些思考都是離不開最基礎的研究的,所以也非常感謝西藏的同仁跟我們交流的機會,西藏的文化遺產保護比起故宮、長城要困難得多。我們希望與西藏的文物界有更多的交流與合作,也希望我們同學如果對西藏的文化遺產感興趣,能夠加入相關的實踐活動之中。

也要感謝邵甬老師對上海老城區改造的經驗分享。上海與西藏面臨的問題不同,但是有些方法論上有可以互相借鑒。另外劉總對于監測平臺內容的知識分享,希望我們同學也能有所思考:監測什么?為誰而監測?監測的數據有什么用?等等。”

與會人員合影